Una lectura que derriba cualquier frontera entre lo real y lo mítico y que convierte la selva en un espejo de nuestras heridas. Elaine Vilar Madruga firma una novela poderosa, sensorial y profundamente emocional.

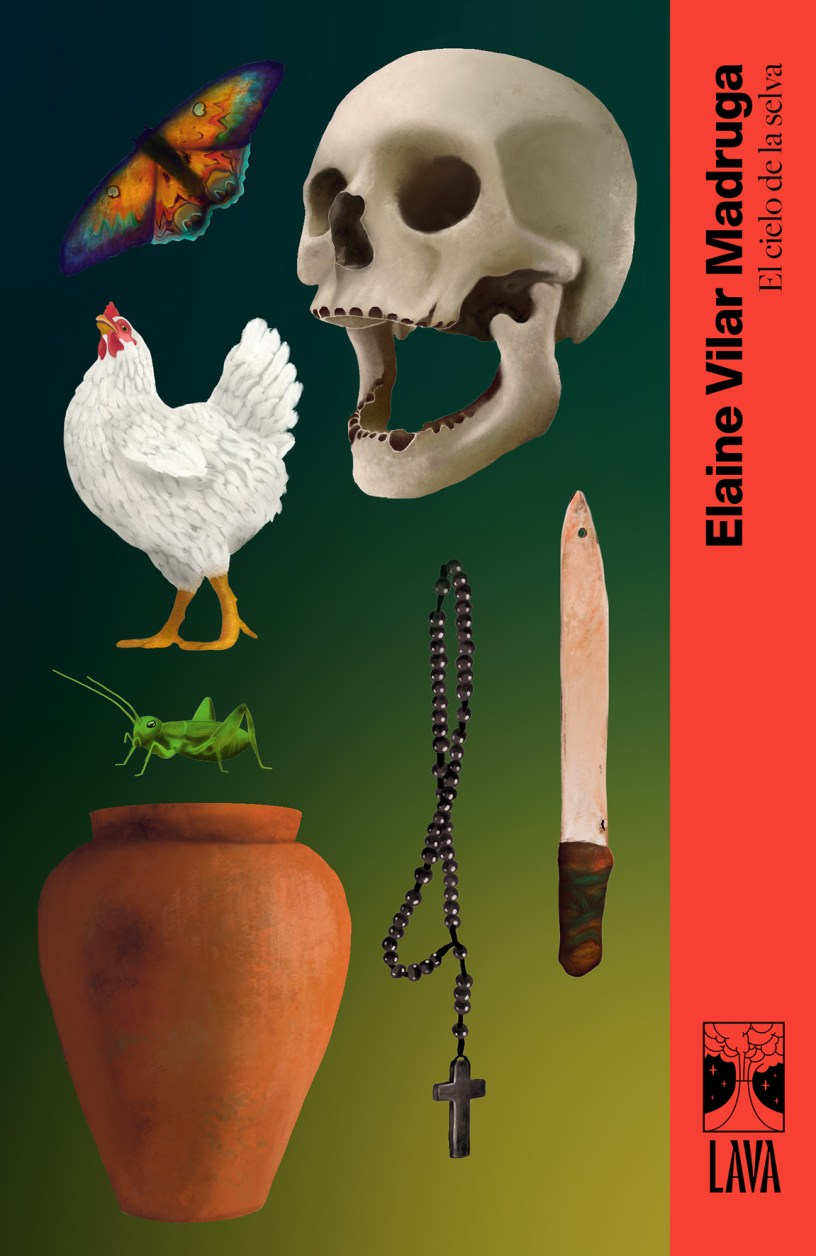

El cielo de la selva sigue a un grupo de personajes que viven —o sobreviven— en un territorio dominado por la espesura: una selva que actúa como criatura viva, como diosa antigua y como cárcel vegetal. Aunque la novela no se organiza de manera estrictamente lineal, podemos reconocer un eje central: la historia de una comunidad marcada por la violencia, la pérdida de sus raíces y la fragilidad de los vínculos humanos.

En medio de este escenario surge la figura de una mujer que intenta recomponer su vida tras un trauma que la ha dejado casi partida en dos. Su recorrido por la selva —que tanto recuerda a un descenso, como a una búsqueda, como a una huida— es también un recorrido hacia dentro. Allí encuentra presencias que parecen hechas de memoria y sombra: animales que hablan con la inteligencia de lo ancestral, espíritus que guardan secretos, figuras humanas que se comportan como mitos vivos.

La selva es una fuerza que modela destinos: quienes la habitan conviven con su belleza feroz, su humedad casi sagrada y su capacidad para revelar lo que cada personaje preferiría mantener oculto. A medida que avanzan las páginas, la novela entrelaza pasado y presente, realidad y visión, hasta mostrar cómo cada vida se sostiene sobre un equilibrio frágil entre el amor, el dolor, el instinto de supervivencia y la esperanza de un renacer.

Opinión

Leer El cielo de la selva ha sido como caminar descalza sobre un terreno que cambia a cada paso: a veces blando, a veces afilado, siempre vivo. Elaine Vilar Madruga tiene esa rara capacidad de construir mundos donde todo parece respirar —los árboles, las criaturas, incluso las palabras—, y en esta novela lo hace con una intensidad que desborda.

Lo que más me ha impresionado es la manera en que la autora convierte la selva en un personaje más, quizá el más poderoso de todos. No es solo ambientación: es materia emocional. Uno siente el olor a lluvia, la amenaza de la noche, las raíces que se enroscan alrededor de los miedos. Para mí, la lectura fue casi física.

La historia se sostiene en personajes que se mueven entre lo humano y lo mítico. No hay aquí psicología tradicional, sino algo más profundo: símbolos que caminan con forma humana. Y aun así —o tal vez por eso— logré conectar con su dolor, con su sensación de pérdida, con esa mezcla de fragilidad y resistencia que atraviesa toda la novela.

La prosa de Vilar Madruga es otro viaje. Barroca sin exceso, poética sin volverse nebulosa, llena de imágenes que se te quedan rondando durante días. Hubo momentos en que tuve que detenerme solo para releer una frase, como si necesitara saborearla otra vez.

El cielo de la selva no es una novela que se lea de forma distraída. Pide entrega. Pero lo que da a cambio es un universo propio, un espacio donde lo real y lo fabuloso se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Para mí, esta es una de esas lecturas que te remueven algo interno, como si hubieras regresado de un viaje del que cuesta volver del todo.

Si buscas una historia que desafíe, que abrace lo sensorial, que te haga sentir que la literatura puede todavía inventar mundos que laten, esta novela merece un lugar en tu horizonte lector. Una lectura que no resulta fácil, en ocasiones cruel, y con un estilo propio que a mí me ha recordado el tono de alguno de los relatos de Mariana Enríquez.

Descubre más desde El baúl de Xandris

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.