¿Puede un país que no existe convertirse en el reflejo más fiel de la realidad? ¿Y una ciudad inventada ser más reconocible que una calle de nuestro propio barrio? La literatura tiene ese poder alquímico de transfigurar lo real y, en su gesto más audaz, de inventarlo desde la raíz. Así nacen las geografías imaginarias: territorios que no encontrarás en un mapa oficial, pero que muchos lectores podrían describir con una precisión que envidiaría cualquier cartógrafo.

Macondo, Yoknapatawpha, Comala…

Desde tiempos antiguos, los escritores han trazado líneas en el aire para delimitar mundos. Tomás Moro fundó su Utopía en una isla que no existía, pero que pronto se convirtió en un término político y filosófico universal. Mucho después, William Faulkner fijaría su obra en Yoknapatawpha, un condado ficticio del sur de EE. UU. con topografía, genealogías y conflictos tan vivos que se confunden con la historia americana real.

Gabriel García Márquez creó Macondo como un universo cerrado, donde la historia de Colombia y de América Latina entera se contaba en forma de realismo mágico. Y en México, Juan Rulfo situó Comala, ese pueblo donde los vivos y los muertos conviven en un mismo murmullo. Comala, árido y fantasmal, es uno de los espacios más poéticos y sobrecogedores de la narrativa hispanoamericana: un pueblo condenado por el silencio, por la ausencia, por la memoria.

Cada uno de estos territorios no es solo un decorado: es un organismo vivo. A veces con leyes propias, con lenguas, con climas que cambian según los estados de ánimo de sus habitantes. Son lugares tan creíbles porque nacen de la verdad emocional, social o política, aunque no figuren en el GPS.

La libertad de inventar espacio

¿Por qué inventar un lugar, si el mundo está lleno de escenarios posibles? Porque la geografía imaginaria otorga a los escritores una libertad suprema: moldear un entorno que sirva al relato sin restricciones externas. Se puede exagerar una injusticia, encarnar una metáfora política, narrar lo que en una ambientación real sería impensable.

Ursula K. Le Guin entendió esto como nadie: Orsinia, su país ficticio de inspiración centroeuropea, le permitió contar historias íntimas y colectivas sin que ningún lector las encasillara como “historia de X país”. Del mismo modo, en Los juegos del hambre, Suzanne Collins no necesitó usar el nombre «Estados Unidos» para hablar de decadencia mediática, totalitarismo y desigualdad: Panem fue suficiente.

Inventar espacios también sirve para eludir censuras o fronteras ideológicas. Muchos escritores en regímenes represivos han recurrido a la ficción geográfica para sortear la vigilancia: el lugar no existe, por tanto, ¿a quién puede ofender?

La novela negra y sus mapas oscuros

Incluso en géneros más realistas, como la novela negra, abundan los territorios inventados. Autores como Andrea Camilleri en Italia (con su Vigàta), o Ross Macdonald en EE. UU. (con Santa Teresa, inspirada en Santa Bárbara), han preferido ambientar sus tramas criminales en pueblos y ciudades ficticios. Esto les permite construir un ecosistema donde todo encaja con la lógica del crimen: jueces corruptos, policías ambiguos, calles que guardan secretos.

En España, muchos autores contemporáneos también han optado por pueblos o comarcas ficticias, ya sea para evocar un tipo de violencia estructural más universal, o para evitar la identificación directa con un lugar concreto. Así, la ficción criminal se transforma en una metáfora social más amplia.

Los grandes mundos de la fantasía

Si hay un género donde la geografía inventada alcanza su máxima expresión, es la literatura fantástica. J. R. R. Tolkien no solo imaginó la Tierra Media: la cartografió, la llenó de lenguas, razas, montañas, ríos, árboles con nombres. Su obra es un hito de la invención geográfica y lingüística, y ha marcado el canon de todo el género.

Algo similar ocurre con Narnia, el reino creado por C. S. Lewis, donde conviven animales parlantes, hechiceras y héroes que cruzan de nuestro mundo al otro a través de un armario. Son lugares tan detallados que muchos lectores sienten que vivieron allí una parte de su infancia.

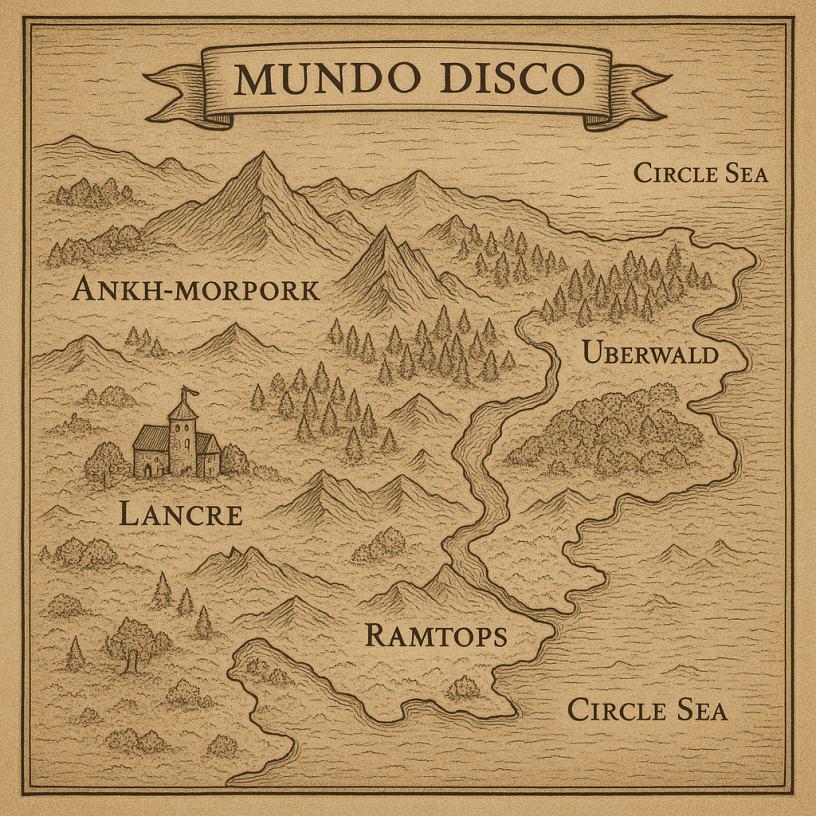

Y no podemos olvidar Mundodisco, el universo satírico y desbordante de imaginación de Terry Pratchett: un mundo plano sostenido por cuatro elefantes que a su vez reposan sobre el lomo de una tortuga cósmica. En sus más de cuarenta novelas, Pratchett construyó no solo ciudades como Ankh-Morpork (una versión barroca y absurda de Londres o Nueva York), sino culturas, religiones, academias de magia, sistemas postales y hasta una Muerte con personalidad propia. Mundodisco es un universo que parodia y celebra la literatura, la política, la filosofía y la vida misma.

Estos mundos no son solo decorado: son un componente esencial del relato. En ellos se encarnan los valores, los dilemas, los conflictos de los personajes. En cierto modo, son una forma de filosofía narrativa.

Cuando la ficción se hace tangible

Lo más fascinante es que estas geografías, aunque irreales, terminan por formar parte del imaginario colectivo. Hay lectores que sueñan con caminar por Macondo, recorrer los valles de Panem, perderse en las calles de Santa Teresa, visitar el castillo de Hogwarts o navegar por el río Ankh en una balsa de libros húmedos. Las ficciones geográficas se convierten, con el tiempo, en verdaderos espacios de pertenencia emocional.

Incluso hay mapas impresos, fanáticos que los dibujan, estudiosos que los interpretan. En cierto modo, la literatura devuelve al lector el placer de ser un explorador: se entra a un mundo que no existía hasta que alguien lo escribió.

¿Y tú? ¿Qué país literario habitas cuando cierras los ojos?

Descubre más desde El baúl de Xandris

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.